통증유발점 가설 정리하기 (에너지 위기 이론)

통증유발점 가설은 근막통 증후군의 핵심개념이지만 아직도 그에 대해 밝혀진 부분이 적어 가설의 개념으로 흔히들 설명되곤 합니다. 다양한 가설로 통증유발점의 기전에 대해 설명하려는 시도가 있습니다. 이는 통증유발점에 대해 명쾌한 개념이 아직 설립되지 않았다는 방증이기도 합니다. 어떤 메커니즘 설명들이 있는지 알아보도록 합시다.

통증유발점 가설이란?

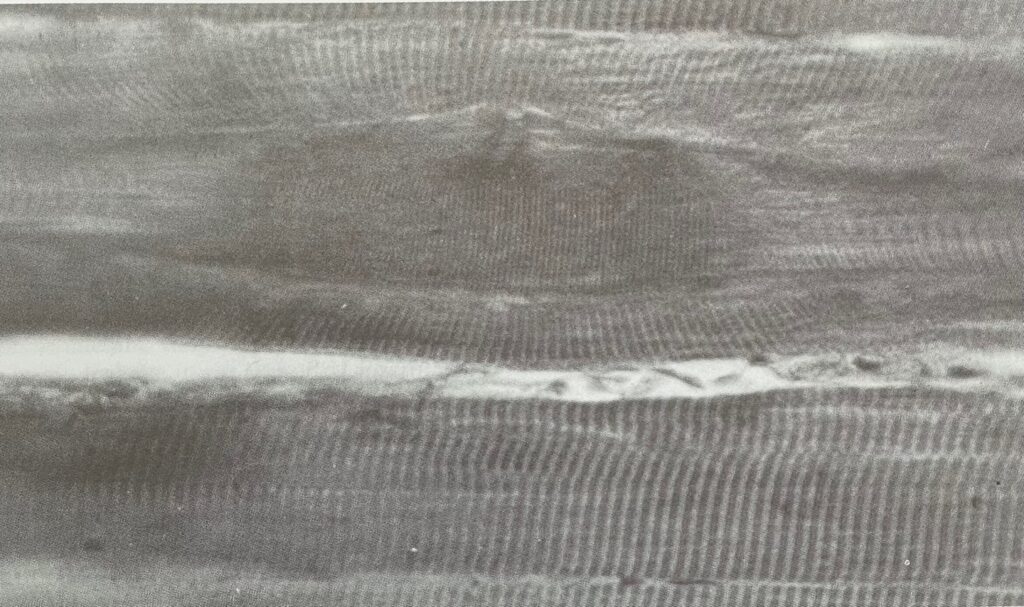

통증유발점은 근절수축을 동반하는데, 이는 근육 내 촉진되는 매듭입니다. 국소적이고 강한 수축인데 실험에서는 개의 근육 생검을 통해 현미경적 관찰이 가능했습니다. 물론 동물 실험 모델에서는 통증에 대한 객관적 데이터 접근이 어렵다는 단점이 있지만, 개의 근육에서 근절수축을 관찰한 것은 의미가 있습니다.

위 사진은 개의 다리근육에서 생검한 조직을 전자현미경으로 관찰한 사진입니다. 긴장된 띠 내의 압통부위를 생검하였으며, 조직학적 방법을 통해 해당부위가 어떠한 증식이라거나 병리학적 조직변화가 없음을 확인하였습니다. 생검 부위를 보면 매듭부위에서 지름이 현저하게 증가하였으며 매듭의 양 끝에서는 비정상적으로 감소하였음을 확인할 수 있습니다. 아쉬운 점은, 이러한 변화는항콜린에스터레이즈 억제제를 사용한 재현 실험에서는 실패했다는 점입니다.

통증유발점의 전기생리학적 변화

통증유발점의 특징적 근전도 소견은 miniature endplate potential, endplate spike 의 조합인데, 근전도 상에서 이러한 전기생리학적 현상은 병적인 증상들은 아닙니다. 다만, 근-신경 접합부에서 흔히 관찰될 수 있는 소견으로, 일종의 종판잡음으로 분류합니다. 하지만 해당 부위에서 이런 종판잡음이 높은 빈도로 관찰되는 것으로 미뤄보았을 때 신경근접합부와 운동종판에 모종의 기능이상이 있을 가능성은 높다고 보여지며 추가 연구가 필요합니다.

통증유발점의 조직병리

이른바, taut band라고 하는 ‘긴장된 띠’는 1997년 초음파로 확인되었습니다. 결국 근섬유가 수축하기 위해서는 NM junction에서 아세틸콜린이 유리되고 근섬유에 위치한 수용체에 결합하여 action potential 을 일으키며 액틴-마이오신 수축을 일으켜야 하는 것인데, 통증유발점에서도 이러한 과정이 필히 발생해야 합니다. 앞서 말했지만 이러한 일련의 과정들을 동물 실험으로 재현하기에는 한계가 있었습니다.

에너지 위기 이론

운동신경말단에서는 아세틸콜린뿐 아니라 ATP, CGRP, 세로토닌과 같은 비신경전달물질도 분비가 되는데, 이 중 ATP는 아세틸콜린의 양적방출을 억제합니다. 양적방출이라 함은 신경 말단에 vesicle의 형태로 존재하다가 전기생리적 신호(voltage-gated calcium channel)에 의해 그야말로 아세틸콜린을 정량적으로 방출하는 과정이지요. 하지만 다른 경로로 유리되는 아세틸콜린도 있습니다.

익히 알려져 있듯이 신경접합부에서 근수축을 일으키는 기전 중 하나는 소낭 세포회배출(vesicle exocytosis)입니다. 하지만 그러한 경로가 아닌, 아세틸콜린의 비양적방출 (nonquantal release, NQR)로도 아세틸콜린은 유리되는데, 이는 소낭을 통해서가 아닌, 직접적이고 자발적인 방법으로 발생합니다. ATP는 양적방출 뿐 아니라 비양적방출도 억제하게 됩니다. 비양적방출은 비수축근육 아세틸콜린의 90~98%를 담당하지요.

만약 집중적인 근수축이 일어나게 되면 ATP를 고갈시키게 되므로 이러한 양적-비양적 방출을 통제하기가 어려워집니다. 만약 심한 근육 피로와 저산소증이 발생하면 ATP의 농도는 떨어지게 되고 아세틸콜린의 비양적방출이 증가합니다. 또한 아세틸콜린의 비양적방출은 MEPP의 발생빈도도 증가시킵니다. (하지만 이는 항콜린에스터레이즈가 적은 종판 주변에서도 발생합니다. 에너지 가설의 한계) 비양적방출에 대한 ATP의 저해효과가 감소하게 되면 결국 말단 부위의 아세틸콜린 수준이 증가하게 되고 이는 국소적인 근육 막탈분극과 근절수축을 일으키게 됩니다.

ATP가 아세틸콜린 분비를 조절하는 이유

반복적인 action potential의 빈도가 너무 높아지게 되면 과다한 근육 사용과 세포손상이 발생합니다. ATP가 분해되면 아데노신이 발생하는데, 아데노신은 중추신경과 말초신경 모두에서 시냅스 전 방출조절인자입니다.

Simon의 통합이론

MEPP 숫자가 크게 증가하면서 종판잡음과 근섬유막은 지속적인 탈분극을 일으킵니다. 근섬유가 지속적으로 탈분극 하게 되면 근소포체에서는 칼슘이온이 지속적으로 방출과 흡수를 하고, 지속적인 근절수축을 일으킵니다. 이로 인해 에너지 수요는 증가하게 되는데 지속적은 근육수축 자체가 국소적 혈관압박을 하게 되어 에너지 공급은 감소시켜버리게 됩니다. 결국 에너지 공급은 증가하는데 수요는 줄어들게 되며 에너지 위기가 발생하는 것이지요. 이런 변화가 지속되면 자율신경과 감각신경에 상호작용 가능한 감작성 물질이 배출됩니다. 이는 다시 신경자극물질을 방출하고 결국 신경말단에서 다시 아세틸콜린의 과도한 방출을 유발합니다. 악순환이 계속되는 것입니다.

통증유발점 가설에서 메인을 차지하는 에너지 위기 가설에 대해 설명하였습니다. 이 외에도 통증유발점 가설을 설명하기 위해 근방추 이론, 이온채널 폴리몰피즘, Jafri가설, K수용체 채널 폴리몰피즘 등 다양한 가설이 존재하나, 이에 대한 자세한 설명은 생략하도록 하겠습니다. 다음 글에서는 근막에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.